不妊症のスクリーニング検査

初めての受診では、プレコンセプションケアとして、問診でお二人のご希望を聞いた後、感染症検査など必要な検査を行わせていただき、今後の治療計画を立てさせていただきます。

月経周期に関係なく受診

- 超音波検査

- 甲状腺機能検査

- 感染症検査(夫婦)

- 抗精子抗体検査

- 風疹抗体価検査(夫婦)

- 精液検査

月経2-5日目頃

- AMH(抗ミュラー管ホルモン)

- LH, FSH

- プロラクチン

- テストステロン

- クラミジア

- 子宮頸部細胞診

月経7-11日頃

- 子宮卵管造影検査

- HOMA-R

※ブライダルチェックとして、結婚前や不妊治療を行わない場合にも検査することができます。

(ただし保険は適応されません)

初診からスクリーニング検査までの流れ

※精液検査は、上記の検査が終わるまでに早めに行います。自宅で採取した検体を2~3時間以内にご持参頂ければ、 ご主人は来院されなくでも検査は可能です。

それぞれの検査について

超音波検査

超音波検査は、子宮や卵巣を見ることで、子宮筋腫や多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)など不妊の原因となりうる疾患の有無を調べることが可能です。

AMH検査(抗ミュラー管ホルモン)

AMHとは、卵巣内の発育途上の卵胞から分泌されるホルモンです。

AMH値を測定することで、卵巣に残っている卵子の在庫数(卵巣予備能)を推測できます。

基礎ホルモン検査(LH、FSH、PRL、テストステロン)

排卵障害や卵巣機能評価のために、ホルモン値を測定します。

甲状腺機能検査(TSH、FT4、抗TPO抗体)

甲状腺ホルモンの異常は月経不順や流産率の増加、妊娠合併症などに影響することが分かっており、不妊治療の初期段階で甲状腺機能を調べることは非常に重要です。甲状腺に問題があると着床や妊娠の維持が難しくなる場合があるため、日本産婦人科学会でも甲状腺検査が推奨されています。

精液検査

不妊原因の約半数には男性側の要因が関与します。男性側に原因があれば治療アプローチも異なるため、初期段階で必ず精液所見を把握しておくことが大切です。長期の禁欲は精液へのダメージの原因となるため、2-3日程の禁欲期間の後に行います。

抗精子抗体検査

抗精子抗体とは、体内で精子を異物とみなして攻撃する抗体のことです。この抗体があると、精子の動きを止めたり凝集させたり、受精を妨げたりしてしまい、結果的に自然妊娠が難しくなる場合があります。

感染症検査(夫婦)

治療開始前にご夫婦の感染症検査として梅毒・HIV・HTLV-1・B型肝炎・C型肝炎を必ず実施しています。

風疹抗体検査(夫婦)

風疹は妊娠初期に感染すると胎児に先天性風疹症候群という重篤な障害を引き起こす恐れがある感染症です。

クラミジア検査

クラミジア感染症は性交渉で感染する性感染症です。子宮口に感染するクラミジア頸管炎では多くの場合自覚症状がなく、感染に気づきにくい病気です。しかし、放置すると感染が子宮から卵管へ広がって卵管炎や骨盤内炎症性疾患を引き起こし、卵管閉塞、卵管周囲癒着の原因となります。

子宮頸部細胞診

子宮頸がんは20~40代の若い世代に多い婦人科癌です。進行しても自覚症状がないことが多いため、定期的に検診を受けて、早期に発見することが非常に重要です。

血糖値・インスリン値・HOMA-R

PCOSや不妊症の女性の中には、インスリン抵抗性(体がインスリンに反応しにくい状態)を伴う方がいます。インスリン抵抗性があると高インスリン血症となり、これがアンドロゲンの増加を誘発して排卵に悪影響を及ぼし、排卵障害や不妊症の一因となります。

子宮卵管造影検査(HSG)

子宮卵管造影検査(HSG)は、卵管因子や子宮の異常を調べる代表的な検査です。不妊症検査として一般的に広く行われており、経腟超音波や血液検査・AMH検査などと並んで初期に実施されます。

不妊治療の流れ

スクリーニング検査終了後、原因や卵巣機能に応じて治療スケジュールを組み立てます。

まずは一般不妊治療(タイミング法・人工授精)から治療を開始し、妊娠に至らなければ生殖補助医療(ART:体外受精・顕微授精-胚移植)へとステップアップしていきます。

不妊治療の方針や各ステップを何回・何周期試みるかは年齢、AMH値、精液所見などから総合的に判断して判断しますが、女性の年齢が上がる程一般不妊治療での妊娠率は低くなるため、ARTへステップアップをすることをお勧めします。

希望があれば、早期にARTに移行することもできますので、その際はご相談ください。

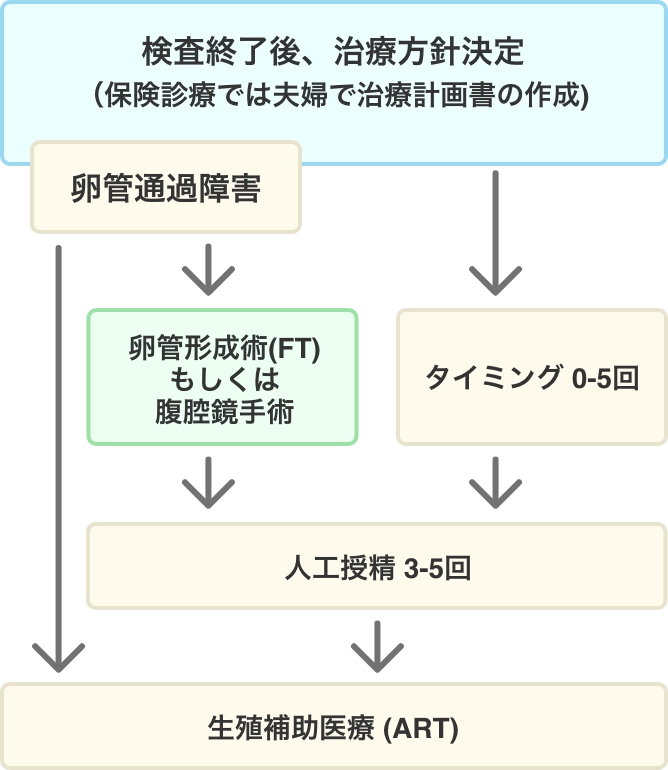

34歳以下の不妊治療の流れ

比較的若い年代では精液所見の異常や卵管狭窄・閉塞など明らかな原因がない限り段階を踏んで治療を進めます。

ご家庭でタイミング法を行っていなければ、まずはタイミング法による自然妊娠から試みます。

目安として3~5周期程度タイミング法を行い、それでも妊娠しない場合は人工授精にステップアップします。

人工授精を3~5回程試しても妊娠しない場合は、ARTへの移行を検討します。

卵管の異常がある場合、一般不妊治療での妊娠率は低下するためARTが適応になりますが、卵管形成術を行えば卵管の通りが良い方と同程度の妊娠率へ改善するため、手術を行ってから人工授精を行うことも可能です。

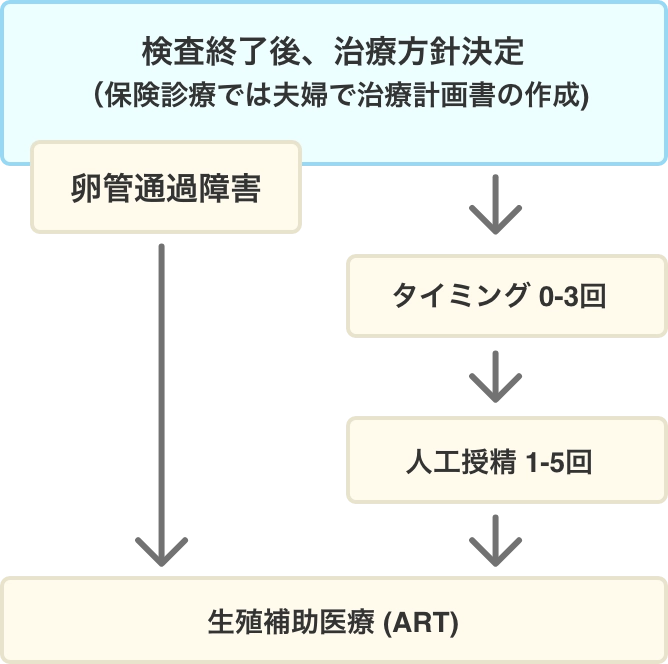

35〜37歳の不妊治療の流れ

妊娠率が徐々に低下し始める年代です。タイミング法は1~3周期に抑えて、早めに人工授精を開始することをお勧めします。人工授精を1~5回行っても妊娠しなければARTへ移行します。年齢が上がる分時間を無駄にしないことが大切になるため、場合によっては早めにARTへのステップアップを考える必要があります。

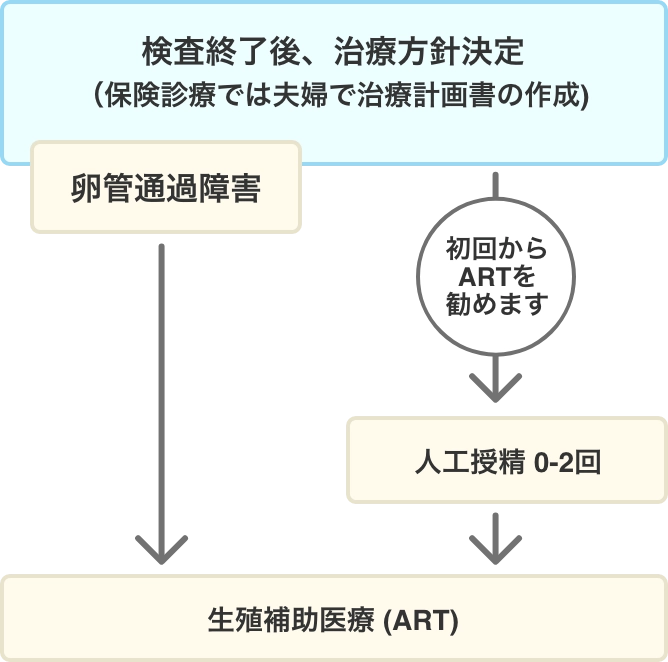

38〜39歳の不妊治療の流れ

一般不妊妊娠での妊娠率は低く、年齢によるARTの回数制限も差し迫ってくる年代です(保険診療での胚移植回数:39歳以下:6回、40~42歳:3回、43歳以上:0回)。一般不妊治療、特にタイミング法は勧めません。人工授精をするとしても1~2回試して結果が出なければ、ただちにARTにステップアップすることをお勧めします。

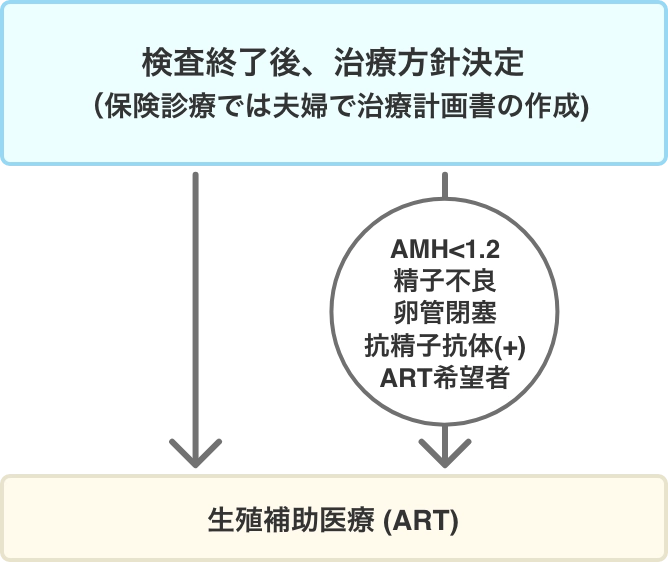

40歳以上、一般不妊治療が困難な方の不妊治療の流れ

妊娠可能な残り時間が非常に限られてくる年代です。一般不妊治療での妊娠率は著しく低く、初めからARTを強くお勧めしています。どうしても人工授精を希望される場合でもごく少回数にとどめ、可能な限り早期に妊娠率の高い治療法に踏み切ることが重要です。

比較的若い年齢でもAMH値が極端に低い場合(1.2ng/mL以下)や精液所見が繰り返し不良な場合など、一般不妊治療での妊娠が難しいご夫婦へは、年齢に関係なく早期にARTへ踏み切ることをお勧めしています。

上記はあくまで一般的な目安です。

治療の進め方はお一人お一人の背景やご希望によって異なりますので、十分に相談しながら最適な治療計画を立てていきましょう。

治療について