生殖補助医療(ART):体外受精(IVF)について

当院では、妊娠を希望されるご夫婦に対し、体外受精をはじめとする生殖補助医療(ART:Assisted Reproductive Technology)を行っています。

ARTとは、本来体内で起こる受精を体外で行い、得られた受精卵(胚)を子宮内に移植することで妊娠を目指す治療法です。

良い卵子と精子があれば、精子の数は極端に少なくても妊娠が可能となる技術が確立されています。一般不妊治療では妊娠しなかった方や、卵管が完全に閉塞して普通の方法では妊娠できない方(卵管閉塞)、重症男性不妊の方、人工授精で妊娠に至らなかった方など、不妊症の約半数の方がARTの対象となります。

人工授精で妊娠できなかった場合、妊娠しなかった原因が、受精がうまく行かなかったのか、または受精はしたが着床がうまく行かなかったのかが分かりません。ARTは夫婦間の受精する能力をチェックする検査を兼ねた治療と言っても良いでしょう。掛け合わせる精子の数が、人工授精に比べてはるかに多いため、ARTの方が人工授精に比べ受精率は良く、妊娠率は数倍(当クリニックでは約4~8倍)となります。

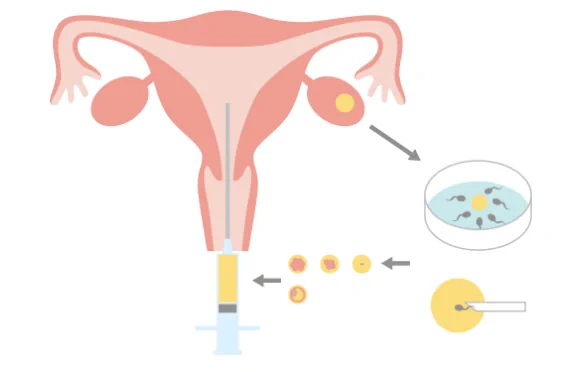

ARTは大きく分けて、「採卵」と「胚移植」の2つの治療ステップから構成されます。

採卵とは

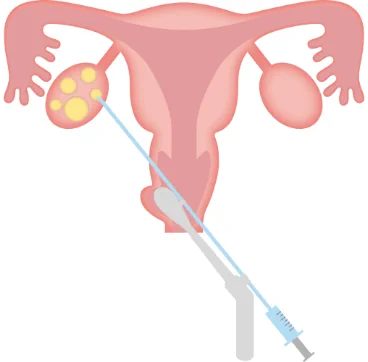

採卵とは、体外での受精や培養を行うために、卵子を体内から回収する処置です。

調節卵巣刺激

自然の月経周期では、通常1個の卵子しか排卵しませんが、ARTではホルモン剤を用いて複数の卵胞を同時に育て、できるだけ多くの卵子を得る事を目指します。採卵前に排卵すると卵子が得られないので、排卵を抑えるために飲み薬や注射などを使用します。

採卵術

卵胞が育てば、経腟超音波で腟から卵巣に針を刺して卵子を吸引します。

当院では局所麻酔や鎮痛薬、また卵胞の発育数や治療状況に応じて静脈麻酔を使用し、痛みの軽減に努めています。

媒精(受精)

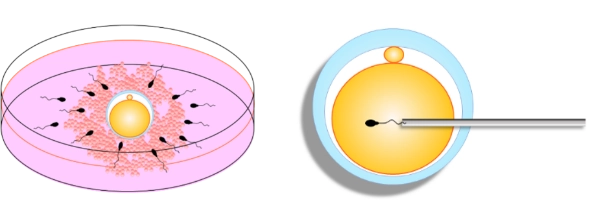

採取された卵子と精子を体外で受精させます。

精子を卵子にふりかけて自然に近い形での受精を促す「体外受精(cIVF)」と、1個の精子を卵子に直接注入する「顕微授精(ICSI)」の2つの方法があり、精子の状態や治療方針に応じて選択します。

いずれの方法においても、すべての卵子が受精するとは限りません。

当院では、専門的な知識と技術を持った胚培養士が日々研鑽を重ね、より安定した受精につながるよう努めています。

胚培養

受精卵は、専用の培養室で最大7日間、培養を行います。

胚ごとに発育のスピードや形態的な質(胚質)に違いがあるため、すべての胚が順調に発育するとは限りません。

当院では、それぞれの胚のもつポテンシャルを最大限に引き出し、より良い胚を選別できるよう、細心の注意を払って培養・観察・評価を行っています。

胚凍結

胚の発育状況や治療方針に応じて、凍結保存のタイミング(前核期胚・分割期胚・胚盤胞)を適宜選択します。

凍結には「ガラス化法」と呼ばれる急速凍結技術を用いており、胚の質を保ったまま保存することが可能です。

胚移植とは

子宮内に受精卵(胚)を移植することを指します。

当院では、子宮内膜を最も良い状態に整えてから行う「凍結胚移植」を基本方針としています。

ただし、治療状況や患者様の条件によっては、採卵周期中に移植を行う「新鮮胚移植」を行うこともあります。

どの方法が適しているかは、医師と相談のうえで決定いたします。

子宮内膜調整(日程調整)

凍結保存した胚を移植するにあたり、子宮内膜が着床に適した状態となるよう調整を行います。

自然排卵を活用する「自然周期」や、ホルモン剤で日程を調整する「ホルモン補充周期」など、月経のタイミングや患者様のスケジュール・体調に応じて柔軟に対応します。

胚移植術

子宮内膜の状態が整ったタイミングで、凍結胚を融解し、子宮内に戻します。

カテーテルという柔らかく細い管を使用して行う処置で、多くの場合、痛みはほとんどありません。

妊娠判定

胚移植後、約10〜14日で血液検査による妊娠判定を行います。妊娠が成立した場合は、胎のうや心拍の確認のため、超音波検査による経過観察を行います。

採卵周期の流れ(排卵誘発~胚凍結)

| 期間の目安 | 月経2〜3日目から 約10〜14日間 |

|---|---|

| 通院回数の目安 | 4〜8回程度 |

-

調節卵巣刺激を開始(通院1回目)

- 月経2〜3日目に受診

採血と経腟超音波で卵巣の状態・ホルモン値を確認

使用する薬剤・投与量・刺激法・投与期間を決定 - 自己注射を連日または隔日で開始(必要に応じて内服薬を併用)

- 注射開始後1週間程度は通院が不要となることが多いです

検査結果や卵巣の反応により、早めの受診をお願いすることもあります - その後は1〜2日おきに通院し、卵胞の発育を評価します

卵胞の育ちには個人差があるため、注射の期間や通院回数は治療開始時点では確定できません。この期間は、治療全体の中でもとくに重要なステップであり、反応を見ながら慎重に採卵のタイミングを見極めていきます。そのため、ある程度スケジュールに余裕を持ってご協力いただくことが大切です。

- 月経2〜3日目に受診

-

卵胞発育の評価と、採卵日の決定(通院2-4回目)

- 超音波・採血結果をもとに、卵胞の成熟度を評価

- 採卵日は、卵胞が18-19mm程度に発育し、十分な成熟と判断した時点で決定します(採卵日の2〜3日前に決まることが多い)

- 採卵に向けて、卵子の最終成熟を促す「トリガー」(注射または点鼻薬)を実施

トリガーは採卵の36-37時間を目安に、ご自宅で自己投与していただきます

投与の内容・手順・時間は、採卵決定日に院内で事前に説明します。

このトリガーのタイミングが、成熟卵をなるべく多く回収するために必要、かつ最も重要な操作のひとつです

必ず、指示された時間通りに投与していただくようお願いします。 -

採卵(日帰り通院)

- 経腟超音波で卵巣を観察しながら、腟から針を刺して卵胞液を吸引します

- 回収した卵胞液から顕微鏡で卵子を探します。

- 局所麻酔または静脈麻酔で実施します(卵胞数や治療状況に応じて選択)

- 採卵術後は体調を確認し、当日中にご帰宅いただきます

採卵当日は朝8時に来院していただきます。

採卵術自体は10〜20分程度で終了します。軽度の出血や腹部の違和感を伴うことがありますが、ほとんどの方が問題なくお帰りいただいています。必要に応じて休憩を取っていただけるよう準備しております。 -

媒精・胚培養・胚凍結(通院は不要)

- 採卵当日、卵子と提出いただいた精子(採精)を用いて媒精(体外受精または顕微授精)を行います

- 採精のためにメンズルームを使用することができます

- 受精確認後、受精卵(胚)を体内と同じ環境に設定した培養器に入れ、最大7日間まで培養し、成長の様子を丁寧に観察します

- 胚の状態に応じて、前核期胚・分割期胚・胚盤胞のいずれかでガラス化法による凍結保存を行います

- この間の通院は不要です

- 採卵の8日後以降にご来院いただき、医師から受精・凍結の結果を説明します

すべての卵子が受精・発育するわけではありませんが、当院では、それぞれの胚の可能性を最大限に引き出せるよう、細心の注意を払って管理・評価を行っています。

-

採卵後診察(通院1-2回)

- 媒精・胚培養・胚凍結の結果をお伝えします

- 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)の疑いがあればエコーや採血の検査を行います

- 凍結された胚の情報をもとに、次回以降の移植方針をご相談させていただきます。

通常は胚凍結を行った後、2回目の月経が来てから胚移植を行いますが、状態によっては翌月の胚移植が可能な場合もあります。

-

新鮮胚移植の場合

採卵・胚培養後、胚凍結を行わず、採卵後3~5日目に受診し、子宮の中に胚を移植します。 胚移植後約2週間目に血液検査による妊娠判定検査を行います。

凍結融解胚移植の流れ

当院では、自然に排卵するのを待って移植する自然周期と、胚移植のスケジュールが事前に決まるホルモン補充周期を行っています。

近年、ホルモン補充周期の融解胚移植で妊娠した方に妊娠高血圧症候群や癒着胎盤などの産科合併症が増加することが報告されており、自然周期を選択する方が増えています。

自然周期での胚移植

| 期間の目安 | 月経開始から 約3週間で胚移植(排卵日による) |

|---|---|

| 通院回数の目安 | 3〜5回程度(排卵前に1〜3回程度、移植日、判定日) |

-

月経開始後の初回受診

- 排卵の3〜4日前を目安に来院(月経開始後7〜10日目前後が多い)

- 経腟超音波検査で卵胞の大きさや内膜の状態を確認

- 必要に応じて採血を行い、排卵時期を予測するための材料とします

- 排卵の目処が立たない場合には排卵誘発剤を使用することもあります

-

内膜評価、排卵を予測し、移植日を決定

- 排卵期にかけて1〜3回程度通院

卵胞の発育・内膜の厚さ・ホルモン値を確認します

医師が排卵日を推定し、内膜の厚さが十分(目安7mm以上)であれば、胚の凍結時の発育段階(日齢)に合わせて胚移植日を決定します - 条件が整えば、黄体ホルモン(プロゲステロン)の補充を開始

- 補充開始日を「排卵日相当日」として、戻す胚の発育段階(日齢)に合わせて胚移植日を決定

- 排卵期にかけて1〜3回程度通院

-

胚移植

移植のタイミングは、推定排卵日の2〜5日後のいずれかとなり、戻す胚の発育段階(日齢)に応じて決まります。

たとえば胚盤胞(5日目胚)の場合、月経周期が28日型であれば、月経開始後19日目頃に移植することが多くなります。- 胚移植当日は、凍結胚を融解し、その日のうちに移植を実施

- 移植には柔らかいカテーテルを使用し、痛みはほとんどありません

- 移植後はそのままご帰宅いただけます(特別な安静は不要)

- 前核期胚を凍結保存している場合は、胚移植の1~2日前に融解、培養して移植をすることもあります

-

妊娠判定

- 胚移植から10〜14日後頃に受診(胚の日齢による)

- 採血(hCG測定)により妊娠の有無を判定します

- 妊娠成立後は、胎のう・心拍確認のための経過観察へ進みます

ホルモン補充周期(HR周期)での胚移植

| 期間の目安 | 月経開始から 約3〜4週間 |

|---|---|

| 通院回数の目安 | 3〜4回(内膜評価1〜2回、移植日、判定日) |

-

月経開始後の初回受診(治療開始)

この日に胚移植実施日や、その他通院の日程を相談します。

- 月経開始2〜3日目までに来院し、超音波で卵胞や子宮内膜の状態を確認

- 問題なければ、その日からエストロゲン製剤(内服や貼付)を開始

ホルモンの力で排卵を抑えながら内膜を厚くしていく治療です

-

内膜評価と移植日の決定

- エストロゲン開始から10〜14日後に再受診

超音波検査で内膜の厚さ(目安7mm以上)と形状を評価 - 条件が整えば、黄体ホルモン(プロゲステロン)製剤の補充を開始

- 補充開始日を「排卵日相当日」として、戻す胚の発育段階(日齢)に合わせて胚移植日を決定

たとえば5日目胚(胚盤胞)を移植する場合、プロゲステロン開始の5日後が移植日となります。

このように、胚の発育にあわせて移植日を正確に調整できるのが、ホルモン補充周期の大きな特長です。 - エストロゲン開始から10〜14日後に再受診

-

胚移植

移植のタイミングは、黄体ホルモン製剤開始日から2〜5日後のいずれかとなり、戻す胚の発育段階(日齢)に応じて決まります。

たとえば胚盤胞(5日目胚)の場合、黄体ホルモン製剤開始から5日後に実施します。- 胚移植当日は、凍結胚を融解し、その日のうちに移植を実施

- 移植には柔らかいカテーテルを使用し、痛みはほとんどありません

- 移植後はそのままご帰宅いただけます(特別な安静は不要)

- 前核期胚を凍結保存している場合は、胚移植の1~2日前に融解、培養して移植をすることもあります

-

妊娠判定

- 胚移植から10〜14日後頃に受診(胚の日齢による)

- 採血(hCG測定)により妊娠の有無を判定します

- 妊娠成立後は、胎のう・心拍確認のための経過観察へ進みます

着床率を上げるためにできること

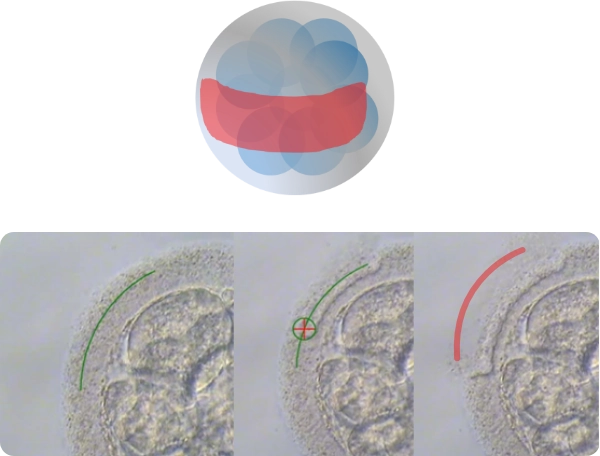

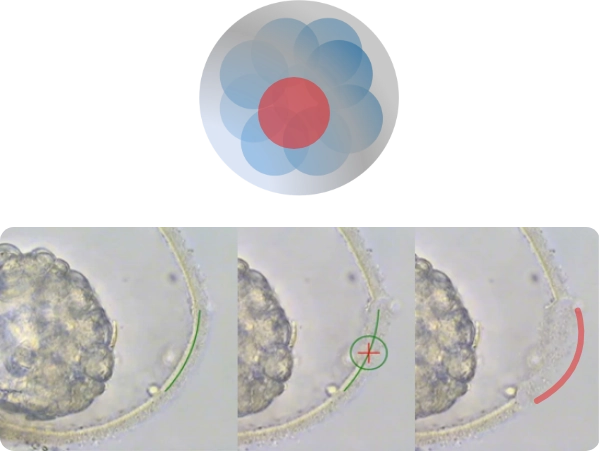

アシステッドハッチング(AHA:補助孵化法)

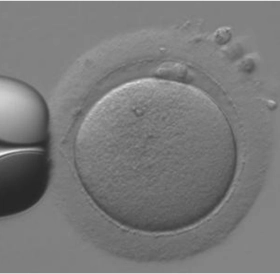

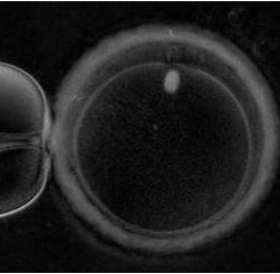

胚(受精卵)は「透明帯」という殻に包まれており、着床するにはこの殻を破って外に出る必要があります。凍結胚では殻が硬くなり出にくくなることがあるため、殻が破れやすいように、あらかじめ透明帯に処理を行う方法が「アシステッドハッチング」です。

当院ではレーザーによるアシステッドハッチングを用いて、透明帯を薄くする方法(透明帯菲薄化)、または透明帯に小さな孔を空ける方法(透明帯開孔)のいずれかを、胚によって選択します。

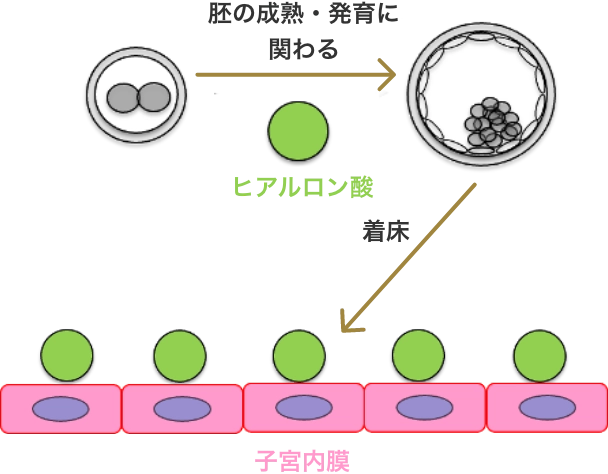

高濃度ヒアルロン酸含有培養液

胚移植では、受精卵(胚)を専用の液体(培養液)に浮かせた状態でカテーテルに吸引し、子宮内に戻します。

この培養液に高濃度ヒアルロン酸含有培地を使用する方法があります。

ヒアルロン酸は、卵巣では卵の成熟、卵管では胚の発育、子宮内では、胚の着床に大きく関わっていることが報告されており、妊娠率の上昇が期待できます。

卵管では胚(受精卵)の発育に関わる

子宮内では胚の着床に関わる

出生率が11%向上した

GM-CSF(顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子)含有培養液

GM-CSFは、免疫や生殖機能に関連するサイトカインの一種です。胚移植時にGM-CSF含有培養液を使用することで、受精卵(胚)に対して細胞の増殖や分化を促進する効果があることが報告されています。

また、妊娠率の上昇、流産率が低下することも報告されています。当院では、何度も移植しても妊娠に至らない方(反復着床不全)の方に対して、GM-CSF含有培養液の使用を提示することが可能です。GM-CSF含有培養液と高濃度ヒアルロン酸含有培養液は併用して使用することができません。また、自費診療による胚移植でのみ使用することが可能です。

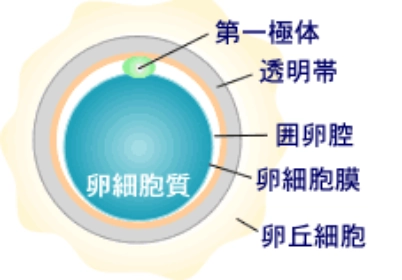

当院の顕微授精(ICSI)について

体外受精を行っても受精しない場合があります。例えば、「重症男性不妊」(精子の数が極端に少ない、精子の運動性が悪い)では、体外受精しても受精率は非常に低くなります。

精子と卵とが受精する際、卵側には、「卵丘細胞」、「透明帯(卵の周りを包んでいる殻)」、「卵細胞膜」という3つのバリアーがあり、精子の状態が悪いと精子がこれらのバリアーをうまく貫通できないのです。

また、見かけ上問題のない精子で体外受精を行っても受精できない、「受精障害」もまれですが、見られます。

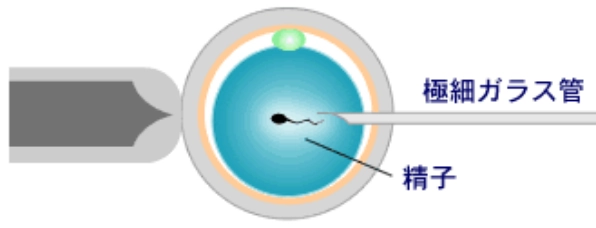

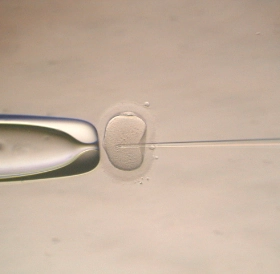

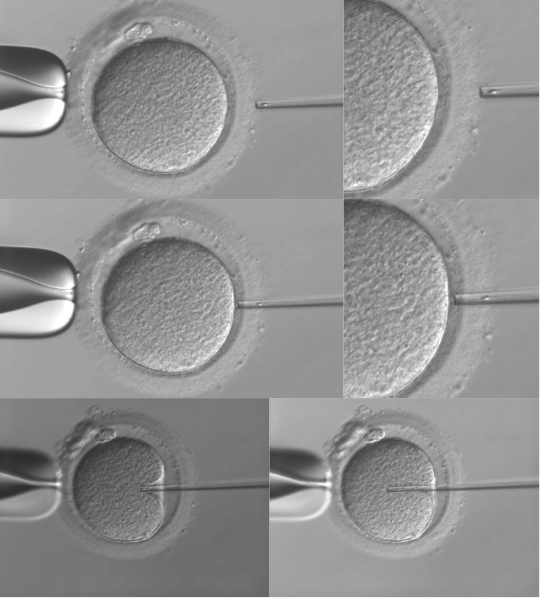

このような場合に行う治療法が「顕微授精」です。顕微授精はこれまで数通りの方法が開発されましたが、現在は微細な極細のガラス管に精子を一個だけ吸引して、直径0.1mmの卵の卵細胞質内に直接注入する方法(ICSI:イクシー:卵細胞質内精子注入法)が主流です。

顕微授精は、1992年、ベルギーで初めてヒトで成功して以来、成功例は数百万例を越えています。この方法だと、精子の動きが悪くても、遺伝子を司るDNAさえしっかりしていれば、卵1個に精子1個だけで受精できるので、非常に効率的です。

また、精子は射精された精子でも、副睾丸の精子(精巣上体精子)でも、睾丸の精子(精巣精子)でも、さらに凍結された精子でも同じように受精し、妊娠、出産が可能です。ただし、ICSIで妊娠するには、体外受精の成功率が高く、顕微授精の高度な技術を持った施設で行う必要があります。

特別な顕微授精の方法

当院では、精子の状態が不良な症例や体外受精で受精しなかった症例に対して、顕微授精(ICSI)を数多く行っておりますが、患者さまの状態や採れた卵子の状態によって、以下の特別な方法を用いております。

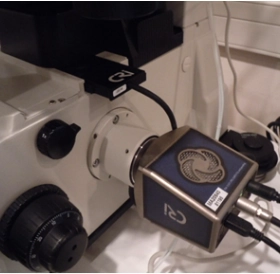

紡錘体観察装置(poloscope)

卵子は、分裂する際に紡錘体の力によって染色体(遺伝情報を持つ)を分配させます。

紡錘体観察装置は光の屈折を利用して卵子にダメージを及ぼすことなく紡錘体を観察できる装置です。これによって、紡錘体・染色体を傷つけずに顕微授精を行うことができます。当院では全例にpoloscopeを用いて顕微授精を行っています。

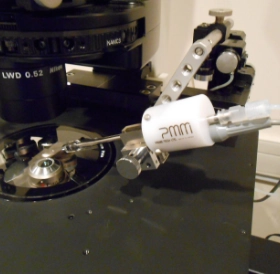

Piezo(圧電素子)を使用した顕微授精(Piezo-ICSI)

顕微授精(ICSI)は微小なガラス針を用いて精子を卵子の中に導入する方法です。

通常のICSIは、先端の尖った針を用いて行う顕微授精法であり、多くの施設が利用している方法です。

Piezo-ICSIは、先端が平坦なピペットを特殊な装置によって振動させ、のみを打つような微細な運動によって、卵子に穴をあける方法で、通常の顯微授精よりも卵子に与えるダメージが少ないと考えられています。

当院は顕微授精となる患者様に対して、全症例にPiezo-ICSIを行っております。

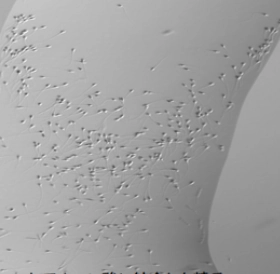

IMSI(高倍率による精子選別)

顕微授精を行う際には、卵子あたり1個の精子を選別する必要があります。培養室では、形態や運動能を指標としてより良い精子を顕微授精に供するようにしています。

IMSIは、通常の顕微授精を行う際の倍率よりもさらに高倍率で精子頭部を観察する方法です。これによって、通常は確認できない形態的異常(空胞など)を持つ精子を除くことができます。精子の奇形率が高く、通常のICSIでは受精できなかった場合や受精卵の発生があまり良くなかった時などに使用していきます。

600倍観察:通常の顕微授精での倍率

1000倍観察:IMSIでの倍率

PICSI(ヒアルロン酸への結合を利用した精子の選別法)

卵子や卵子を取り巻く細胞である卵丘細胞の表面はヒアルロン酸に覆われています。これまでに、より良く成熟した精子はヒアルロン酸への結合能力が高いこと、また成熟度の高い精子ほど、遺伝子であるDNAにダメージを受けにくいことが明らかとなっています。

PICSIは、これらの特性を利用して精子を選別する方法です。当院では高濃度のヒアルロン酸を含む培地を使い、培地境界面に精子を結合させる方法を採用しており、胚盤胞到達率が向上する事を確認しています。

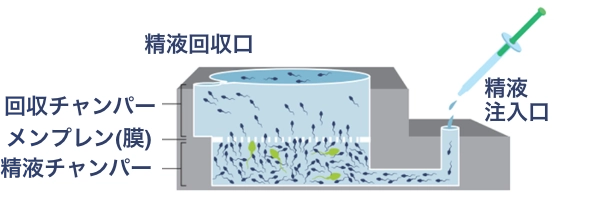

ZyMōt(ザイモート)スパームセパレーター

良好な精子は上に向かって泳ぐ性質があります。ZyMotは、上に向かって泳いだ精子が非常に小さな孔が開いたフィルターで選別される構造の器具です。また、密度勾配法のように遠心分離を必要としないため、精子に及ぶ物理的ダメージを軽減する事が出来ます。

治療について